Di tengah kompleksitas keberagamaan di era digital, dua karya lintas waktu dan medium—cerpen klasik Indonesia dan serial drama Malaysia—bertemu dalam satu benang merah: kritik tajam terhadap praktik keagamaan yang melenceng dari substansi spiritual dan sosialnya.

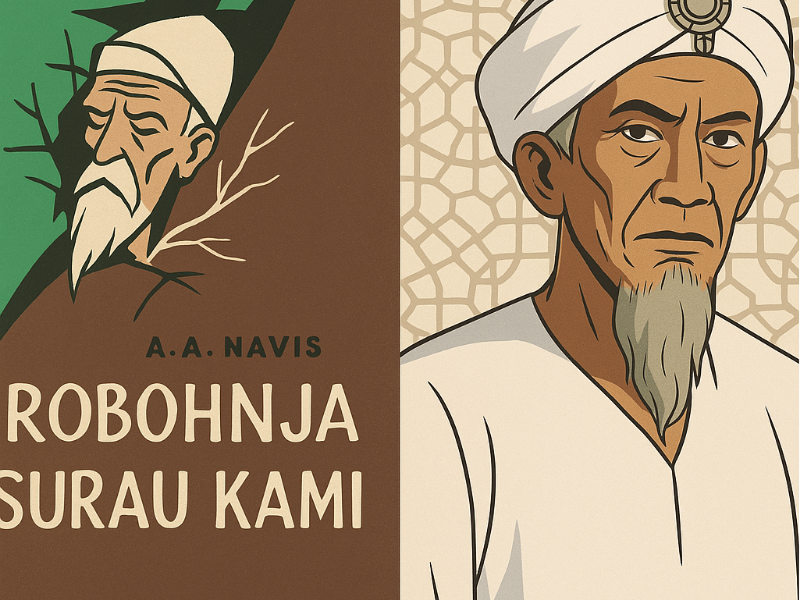

Cerpen legendaris Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis yang terbit pertama kali pada tahun 1956, menemukan relevansinya kembali saat dibandingkan dengan serial drama kontemporer Malaysia bertajuk Bidaah, yang tayang perdana pada Maret 2025. Meski terpaut dekade dan berbeda dalam format visual maupun budaya, keduanya menyuarakan keresahan yang serupa: ketika agama dipahami secara sempit dan kaku, ia dapat berubah menjadi alat pembenaran bagi kelalaian sosial dan pelanggaran moral.

“Robohnya Surau Kami”: Kritik Satir atas Keberagamaan Tanpa Kepedulian Sosial

Dalam cerpen Robohnya Surau Kami, A.A. Navis menyampaikan kritik melalui karakter kakek penjaga surau yang rajin beribadah, namun abai terhadap lingkungan sosialnya. Surau, sebagai simbol tempat suci, digambarkan roboh bukan karena gempa atau bencana, melainkan karena runtuhnya nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan beragama. Cerita yang disampaikan melalui tokoh Ajo Sidi ini menampilkan ironi: Tuhan pun murka kepada orang yang taat beribadah namun tidak berbuat apa-apa untuk sesama.

“Bidaah” (2025): Sekte, Kekuasaan, dan Manipulasi Agama di Era Digital

Sementara itu, Bidaah menghadirkan kritik serupa dalam kemasan yang lebih kontemporer dan dramatis. Serial ini mengisahkan Baiduri, seorang remaja yang terjebak dalam kelompok ekstremis bernama Jihad Ummah, yang dipimpin oleh tokoh karismatik Walid Muhammad. Dengan dalih agama, sekte ini melakukan manipulasi, indoktrinasi, bahkan kekerasan struktural seperti kawin paksa. Serial ini menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat diselewengkan demi kekuasaan, terlebih ketika umat bersikap pasif, permisif, dan tidak kritis terhadap otoritas agama.

Persilangan Kritik: Antara Satir dan Drama Psikologis

Kedua karya ini sama-sama menyentil fenomena keberagamaan yang kehilangan makna esensialnya. Jika Navis memilih gaya satir untuk menyindir umat yang terlalu fokus pada ritual, maka Bidaah menampilkan dinamika psikologis, ketegangan keluarga, dan konflik identitas untuk menggambarkan kerusakan yang muncul akibat penyalahgunaan agama. Namun, keduanya bermuara pada pesan yang sama: agama bukan hanya hubungan vertikal dengan Tuhan, melainkan juga perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Relevansi di Tahun 2025: Tantangan Polarisasi dan Ekstremisme Digital

Di era 2025, ketika polarisasi keagamaan dan ekstremisme digital semakin marak, keberadaan karya-karya seperti Robohnya Surau Kami dan Bidaah menjadi penting sebagai bahan refleksi kolektif. Cerpen dan serial ini mengingatkan kita bahwa krisis dalam agama tidak selalu bersumber dari luar, melainkan dari dalam: dari cara kita memahami, menjalani, dan mewariskan nilai-nilai keimanan.

Jika surau dalam cerita Navis telah roboh karena kehilangan ruh sosial, maka Bidaah menunjukkan bahwa kehancuran yang sama bisa terjadi dalam rumah tangga, komunitas, bahkan ruang digital—jika umat beragama tidak lagi kritis dan peduli.